Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau potable au Canada et dans le monde. Une utilisation excessive de cette précieuse ressource peut entraîner des répercussions sur l’état des infrastructures ainsi que sur la quantité d’eau disponible en amont de votre robinet. Les gestes quotidiens liés à un usage excessif de l’eau génèrent une cascade d’impacts!

Même s’il y a une perception d’abondance et de gratuité de l’eau, la réalité est tout autre et la gestion de l’eau potable est complexe. Produire l’eau potable et traiter les eaux usées engendrent des coûts importants pour les municipalités, et donc pour la population.

Au total, selon les dernières données disponibles, le coût unitaire des services d’eau équivaut à 3,67 $/m3. Cela signifie que le traitement de l’eau coûte en moyenne 690 $ par personne, chaque année au Québec.

Renverser la tendance

Vous vous demandez quels gestes poser pour devenir aquaresponsables, ou de quelle façon avoir un impact positif pour les futures générations dans votre communauté?

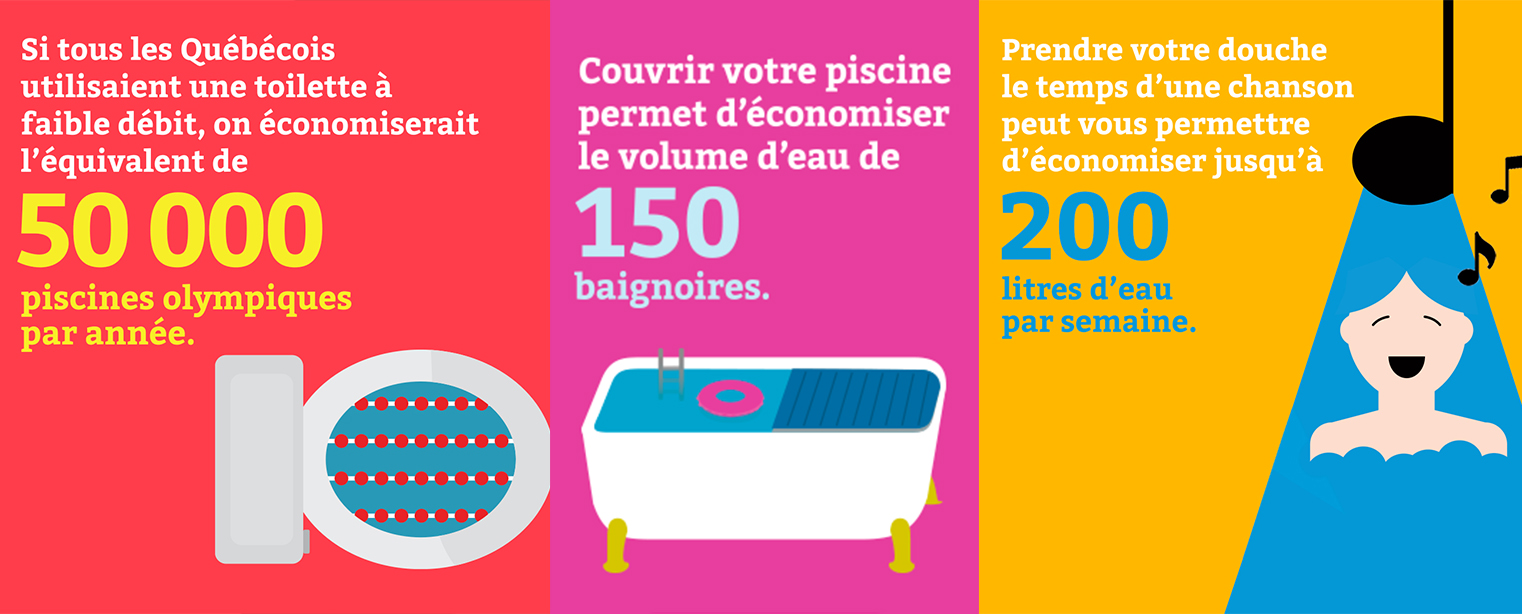

C’est simple! Voici des astuces pour économiser l’eau potable à la maison, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur :

- arroser son jardin naturellement;

- remplir sa piscine le soir;

- laver sa voiture avec moins d’eau.

Articles écoresponsables

La Ville fournit aux résidents des trousses gratuites d’économie d’eau. Elles comprennent une pomme de douche fixe avec un sablier de douche (durée de 5 minutes) et deux aérateurs de robinet Ecofitt (salle de bain et cuisine). Pour les besoins extérieurs, des barils récupérateurs d’eau de pluie sont vendus (40 $ + taxes).