Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a installé de nouveaux feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR) à l’intersection de la route 132 et de la rue Tracadièche, à proximité de l’hôtel de ville.

Ce nouvel équipement permet d’améliorer la sécurité des usagers. Il améliore le respect de la priorité aux piétons que doivent accorder les conducteurs de véhicules motorisés et les cyclistes.

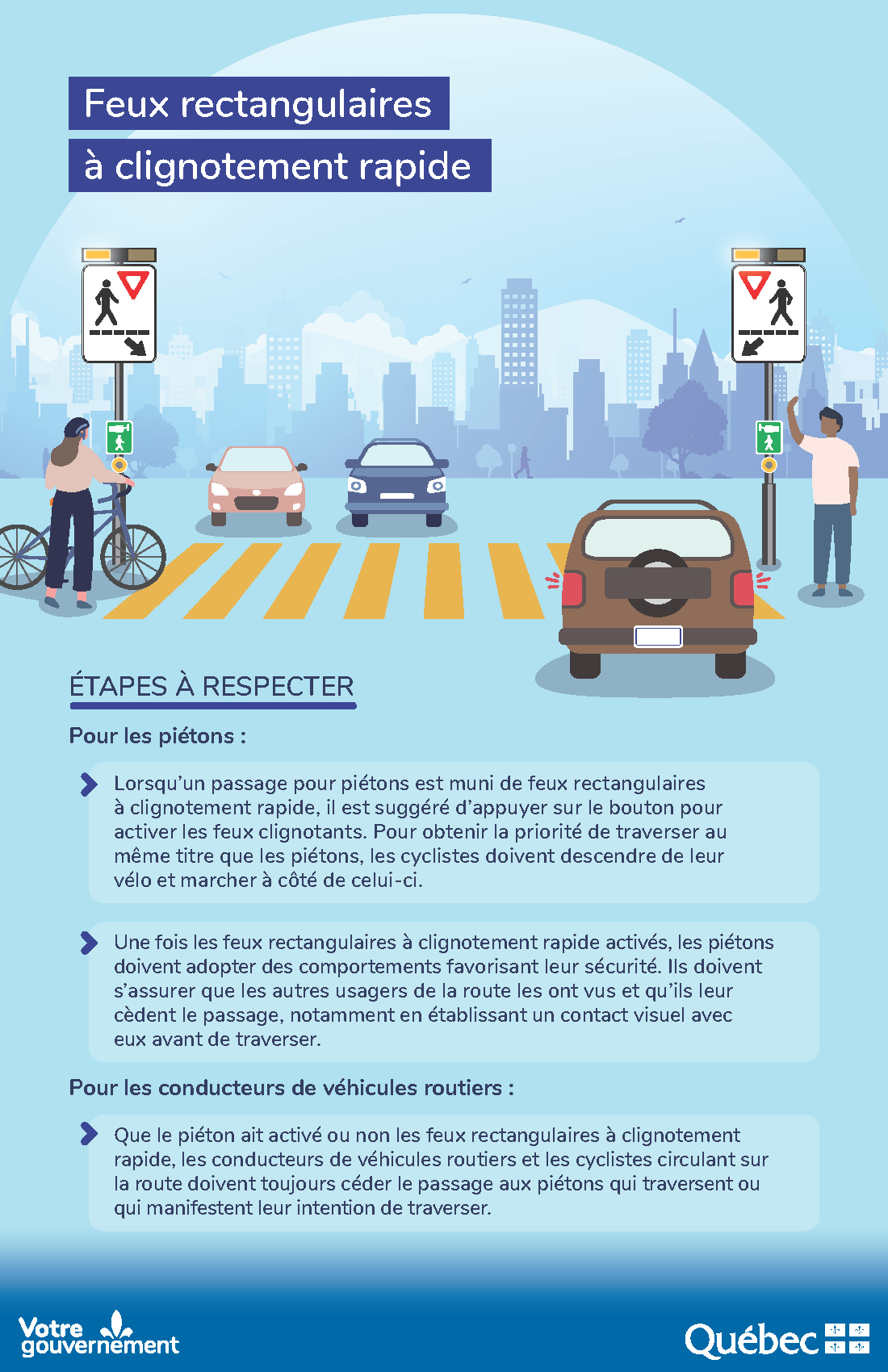

Les FRCR sont des dispositifs de signalisation servant à renforcer visuellement le message de priorité aux passages pour piétons. Cet ajout sur les traverses piétonnières est utile pour capter l’attention des automobilistes et leur rappeler de s’immobiliser complètement à l’approche de celles-ci, quand un piéton ou un cycliste se présentent.

Bon à savoir

- Les FRCR sont installés à des passages ciblés, conformément aux normes prévues en matière de signalisation routière, notamment en raison d’une route plus large, de vitesses plus élevées ou de la présence plus importante de véhicules.

- Le cycle des feux clignotants, activés à l’aide d’un bouton pressoir, est d’une durée de 30 secondes.

- Les usagers devraient faire preuve d’une vigilance accrue à l’approche des passages piétonniers et respecter la signalisation en place.

- Selon le Code de la sécurité routière, le piéton a la priorité sur les conducteurs à une traverse piétonne et les véhicules doivent s’immobiliser et lui céder le passage.

- Le piéton doit quant à lui s’assurer qu’il peut traverser sans risque, c’est-à-dire que les conducteurs de véhicule et les cyclistes l’ont vu et qu’ils lui cèdent le passage.